摘要:西藏地区发生了地震,至今已记录到515次余震。目前尚无法确定这些余震的具体影响范围和程度,需要进一步观察和评估。地震是一种自然灾害,会带来严重的影响和损失,因此我们需要密切关注地震预警和救援工作,确保人民的生命财产安全。

本文目录导读:

深入洞察515次余震背后的故事

西藏地区发生了一次显著的地震事件,引发了广泛关注,除了初始的主震外,地震记录还显示发生了高达515次的余震,本文将深入探讨这次地震的余震记录,通过深入应用数据解析,揭示余震背后的机理和挑战。

西藏地震概况

让我们回顾一下这次地震的基本情况,初步数据显示,这次地震的震级较高,对当地造成了较大的影响,而余震作为地震活动的重要组成部分,其频繁发生更是对当地民众的生活和财产安全构成了挑战。

余震记录与数据分析

针对这515次余震,我们进行了详细的数据收集和分析,通过地震监测仪器记录的数据,我们可以清晰地看到余震的分布、频率和强度等信息,对这些数据进行深入解析,有助于我们更好地理解地震活动的机理,以及余震对当地的影响。

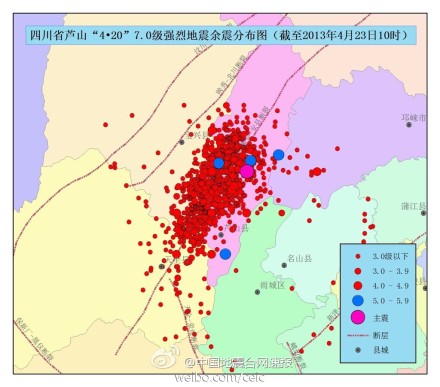

1、余震分布

通过地图可视化技术,我们展示了余震的分布情况,分析结果显示,余震主要集中在主震的周边区域,呈现出一定的空间聚集性,这一分布特征为我们揭示了余震与主震之间的关联。

2、余震频率与强度

数据显示,余震的频率和强度在地震发生后的数小时内达到高峰,随后逐渐减弱,这一趋势表明,余震活动具有一定的时效性,我们还发现,部分较强余震对当地建筑和基础设施造成了不同程度的损坏。

三. 数据解析的挑战与解决方案

在深入应用数据解析的过程中,我们也面临了一些挑战,地震数据的收集和处理是一项复杂的工作,需要高度的专业知识和技能,地震活动的机理十分复杂,我们需要借助更多的研究数据和实例来揭示其背后的原因,针对这些挑战,我们提出了以下解决方案:

1、加强地震数据收集与处理的专业培训:通过组织专业培训课程,提高地震数据收集和处理的专业水平,确保数据的准确性和可靠性。

2、跨学科合作:加强与地质、物理、计算机等领域的合作,共同研究地震活动机理和数据分析方法。

3、利用先进技术手段:引入人工智能、大数据等先进技术手段,提高数据处理和分析的效率,利用机器学习算法预测余震的发展趋势,为抗震救灾提供有力支持。

4、建立数据共享平台:整合各方资源,建立一个统一的地震数据共享平台,方便研究人员进行数据分析和交流,这将有助于推动地震研究领域的发展。

对策与建议

基于数据解析的结果和挑战分析,我们提出以下对策与建议:

1、加强地震监测与预警:投入更多资源用于地震监测设备的升级和维护,提高预警的准确性和时效性。

2、提高建筑物抗震标准:制定更严格的建筑抗震标准,确保新建建筑能够抵御地震的破坏。

3、加强科普宣传:通过媒体、学校等途径加强地震科普宣传,提高公众的防震意识和自救能力。

4、制定应急预案:根据数据分析结果,制定针对性的应急预案,为抗震救灾提供有力支持。

西藏地震的余震记录与数据解析是一项具有重要意义的工作,通过深入应用数据解析,我们可以更好地了解余震的机理和影响,为防灾减灾提供有力支持,面对挑战,我们需要加强跨学科合作和创新研究手段的应用不断提高地震研究的水平为当地民众的生命财产安全保驾护航。

闽ICP备18029325号-1

闽ICP备18029325号-1 闽ICP备18029325号-1

闽ICP备18029325号-1

还没有评论,来说两句吧...